The DELTA ITALIANS – Italiani nel Delta del Mississippi

di Fabrizio Poggi

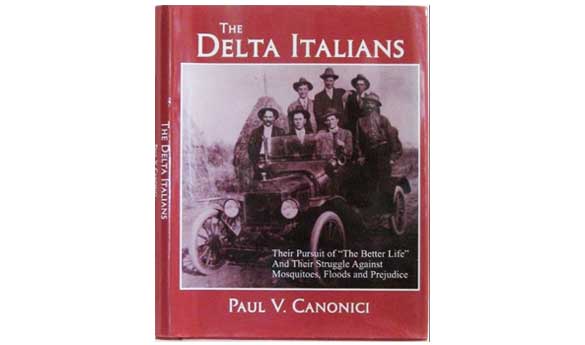

Gli italiani del Delta non siamo mia moglie Angelina ed io. Nonostante il sottoscritto sia reduce da un’emozionante ed indimenticabile serie di concerti a Memphis e in Mississippi il titolo qui sopra non si riferisce a quello, ma bensì ad un libro che mi ha in qualche modo sconvolto l’estate. Mi spiego meglio. Mi trovavo a Clarksdale, Mississippi e nel mio dopo concerto al “Ground Zero” un amico di Boston, poeta e sassofonista di vaglia, Dick Lourie, comincia a parlarmi di un “fantomatico” libro che parla dell’emigrazione degli Italiani nel Delta del Mississippi. Io liquido l’argomento quasi subito, pensando si tratti del solito saggio “americano” pieno di luoghi comuni sugli italiani tutti “pizza, mandolino e mafia”. Ma ormai il tarlo si era messo in moto e la mattina seguente ero già alla biblioteca di Clarksdale a sfogliare febbricitante dall’eccitazione un libro a dir poco “folgorante”. “The Delta Italians” è una raccolta di storie (bellissime e commoventi) dei primi italiani che si insediarono nelle piantagioni dell’Arkansas e del Mississippi.

L’autore Paul V. Canonici un sacerdote cattolico è originario di quelle parti ed è figlio di emigranti italiani. Il bel volume che Paul mi ha inviato a casa al mio ritorno in Italia (non potevo assolutamente farne a meno) contiene tantissime fotografie ma soprattutto l’infaticabile lavoro di questo prete che per più di trent’anni ha raccolto storie familiari e racconti di vita girando in lungo e in largo il Mississippi. “The Delta Italians” racconta la storia (e che storia!) dei contadini e dei pescatori italiani che alla ricerca di una vita migliore, abbandonarono la terra natia per insediarsi nelle piantagioni di cotone del Delta.

I primi di loro arrivarono in Mississippi e nella parte di Arkansas che confina con il Mississippi nel 1895. La maggior parte proveniva dalle Marche, ma altri arrivavano anche dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Lombardia. Inizialmente la loro ricerca di una vita migliore fu resa difficile da condizioni al limite della sopravvivenza: le zanzare della malaria, le frequenti alluvioni e i pregiudizi razziali rendevano l’esistenza di questi poveri immigrati davvero dura. Con il tempo molti di loro riusciranno a conquistarsi una vita migliore, anche se non sempre era quella che avevano sognato. Vi starete già chiedendo però cosa centra questo libro con il blues. Abbiate pazienza e continuate con il racconto e presto il mistero sarà svelato. Beh, la prima domanda che mi è venuta in mente (e penso anche a voi) è stata: ma perché così tanti italiani nel Delta del Mississippi? Innanzitutto sgombriamo il campo dalla comune credenza che il Delta del Mississippi sia dove il grande fiume sfocia nell’oceano. In realtà il Delta è una regione situata a nord dello stato del Mississippi e nella parte orientale dell’Arkansas ed è chiamata così per l’eccellente fertilità della terra che può essere paragonata a quella antichissima e famosa del delta del fiume Nilo in Egitto. Il primo italiano in Mississippi fu Berardo Peloso. Era il 1558 e Berardo faceva parte di una spedizione di esploratori franco – spagnoli.

Dovremo però aspettare gli inizi dell’ottocento per contare le prime significative presenze di nostri connazionali nel sud degli States. La maggior parte di loro arrivava a New Orleans; alcuni si fermavano lì altri risalivano il Mississippi stabilendosi in città come Natchez e Vicksburg. Le città di fiume sembravano, in quegli anni, più favorevoli ad accettare emigranti in cerca di fortuna e New Orleans diventerà ben presto una città in cui gli italiani saranno davvero numerosi. Non si può dire la stessa cosa del Mississippi, dove nel 1861, all’inizio della Guerra Civile per l’abolizione della schiavitù, si contavano non più di cento italiani. Alla fine del sanguinoso conflitto molti neri ormai liberi, seppure solo a parole, abbandonarono le piantagioni di cotone per emigrare nel nord degli States lasciando i loro padroni “in difficoltà”.

Rimpiazzare lavoratori instancabili come gli afroamericani non era certo facile ma ad alcuni proprietari venne in mente di chiamare gente che spesso viveva in condizioni molto povere ma piuttosto esperti nella coltivazione dei campi: gli italiani. I primi di loro arrivarono il 21 novembre 1895. Erano vittime di un terribile imbroglio messo in piedi tra il sindaco di Roma dell’epoca appartenente ad una famiglia nobile molto in vista e ricco proprietario terriero nelle lande marchigiane e l’ambasciatore italiano addetto all’immigrazione di New York. Con la promessa di una vita migliore li facevano entrare illegalmente negli Stati Uniti e poi li dirigevano con un viaggio a dir poco biblico verso la piantagione di Sunnyside vicino a Greenville, Mississippi che allora era la capitale mondiale del cotone. Naturalmente i padroni delle piantagioni pagavano profumatamente sia il sindaco sia l’ambasciatore per questo “traffico di vite umane”. La maggior parte di loro in Italia viveva e lavorava come mezzadro in grandi cascine in cui il padrone li ospitava e li nutriva in cambio di metà del raccolto annuale. Arrivavano dopo un viaggio interminabile via nave a Ellis Island a New York e poi trasferiti in Mississippi dove le promesse fatte dal sindaco e dai suoi complici, di una vita migliore naufragavano nella miseria e nella disperazione. E già il viaggio verso il “nuovo mondo” era davvero un’odissea. La traversata durava circa tre settimane, ma a questo periodo vanno aggiunti altri quindici giorni che servivano agli emigranti per raggiungere tra mille sotterfugi le piantagioni del Mississippi. La traversata dell’Atlantico avveniva in condizioni disumane con i passeggeri più poveri stipati all’inverosimile nelle stive delle navi. Malattie e privazioni erano all’ordine del giorno. I passeggeri che morivano durante il viaggio (e non erano pochi) venivano gettati in mare dopo una sommaria benedizione. Nel 1906 quando i suoi genitori emigrarono negli States, Angelo D’Angeli aveva solo diciotto mesi. Durante il viaggio si ammalò gravemente e i medici di bordo dissero che non c’erano più speranze per lui e che era meglio gettarlo in mare. La mamma non volle abbandonarlo, lo nascose sotto vestiti e lo strinse al petto dandogli la più efficace delle medicine: il suo amore. Così Elvira risparmiò al suo piccolo di venire sepolto vivo nelle gelide acque dell’Atlantico. Angelo D’Angeli visse fino all’età di 94 anni e ora riposa nel cimitero di Lake Village, Arkansas. Ma nella concitazione che accompagnava l’arrivo dei nostri emigranti in America ne succedevano davvero di tutti i colori e a volte le storie prendevano una piega decisamente drammatica. Come quella della famiglia Pierini. Si racconta che uno dei figli di Nazzareno e Anna Pierini si perse o venne rapito a St. Louis mentre la famiglia stava viaggiando da Ellis Island, il luogo di arrivo newyorkese di tutti gli emigranti, al Delta del Mississippi. Ma la storia è probabilmente un’altra. In quegli anni, i primi del novecento, c’era una confusione terribile di nomi e di lingue negli uffici immigrazione americani e i nostri poveri emigranti che spesso non sapevano nemmeno parlare l’italiano, ma si esprimevano nel dialetto della loro zona di origine, di frequente si ritrovavano in situazioni dalle quali era difficile uscire se non si spiaccicava almeno qualche vocabolo di inglese. Gli emigranti quando arrivavano in America venivano subito visitati da un medico. Coloro che risultavano affetti da una malattia considerata “contagiosa” venivano trasferiti “in quarantena” negli ospedali di Hoffman e Swinburne Islands nei pressi di New York. Le loro famiglie invece proseguivano il viaggio verso la loro destinazione finale. In questo modo interi nuclei familiari vennero smembrati. Spesso i figli ricoverati venivano dichiarati morti dalle autorità. C’è il sospetto che negli uffici immigrazione e negli ospedali loschi individui rapissero donne e ancora più spesso bambini in tenera età che venivano indirizzati al fiorente mercato del lavoro nero e delle adozioni illegali. Questo è quello che può essere successo al povero Augusto Pierini che aveva tre anni al suo arrivo in America e che come risulta dagli archivi storici dell’ufficio immigrazione venne ricoverato in un ospedale perché malato. Secondo questi archivi Augusto morì pochi giorni dopo il suo ricovero per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Questo è ciò che l’ufficio immigrazione comunicò alla famiglia senza indicare il luogo dove Augusto era stato sepolto. L’indigenza e l’ignoranza che devastava le famiglie italiane in quegli anni non permisero a Nazzareno e ad Anna di sapere più nulla del loro amato figlio. E come loro tanti furono quelli che non ebbero più notizie di congiunti arrivati con loro a Ellis Island.

Quello che sovente succedeva nelle campagne italiane era la regola in Mississippi. “Naturalmente” i contadini italiani spendevano molto di più di quanto guadagnavano e questo li rendeva praticamente schiavi dei padroni delle piantagioni dalle quali non se ne potevano andare se non dopo aver saldato tutti i debiti. Altrettanto “naturalmente” gli immigrati erano obbligati a comprare tutto l’occorrente per vivere e per lavorare presso l’emporio della piantagione. I prezzi praticati dai padroni erano al limite dello strozzinaggio ed alla fine di ogni anno di raccolto i mezzadri si trovavano ad aver speso molto più di quanto avevano guadagnato. Il cotone che raccoglievano duramente gli veniva pagato solo un pugno di dollari; e quei pochi biglietti verdi certo non bastavano a quelle povere famiglie con parecchie bocche da sfamare. E poi c’era un grosso debito che quasi mai si riusciva a saldare ed era il prezzo del loro viaggio in America anticipato dai padroni delle piantagioni. Alcuni di loro delusi da ciò che avevano trovato volevano tornare in Italia ma non potevano. Dove avrebbero trovato i soldi per pagarsi la traversata? E poi non potevano lasciare la piantagione sino a debiti saldati pena la prigione, i lavori forzati o addirittura la morte. Alle famiglie per vivere veniva “prestato” un dollaro per ogni acro di terra coltivato e ad ogni famiglia non venivano concessi più di venticinque acri. Nel libro si racconta che “i muli a quell’epoca mangiavano molto di più degli italiani” e comunque pare che gli animali da cortile se la passassero molto meglio dei “cristiani”. Non va dimenticato che spesso nelle piantagioni venivano coniate le “monkey money”, monete che potevano essere spese solo all’interno della piantagione dove come abbiamo già avuto modo di dire tutto costava molto di più. Eppure arrivavano in tanti in quelle lande desolate dove a farla da padrone c’era solo cotone, e poi ancora cotone e cotone all’infinito. Il giornale di Greenville, Mississippi in data 15 gennaio 1904 dava grande risalto all’arrivo degli italiani in Mississippi stimando in quel periodo la popolazione cittadina in sedicimila anime di cui diecimila neri e seimila bianchi. E la maggior parte di loro erano italiani. Gli immigrati italiani vivevano e lavoravano a stretto contatto con i neri e con loro condividevano miserie e disgrazie. Non c’era più la schiavitù per i neri e tanto meno per gli italiani, almeno non ufficialmente, ma le loro condizioni di vita erano quelle di veri e propri schiavi. Vivevano in povere baracche ai bordi di paludi infestate dalle zanzare. La febbre malarica era all’ordine del giorno e i bambini che si ammalavano e morivano erano davvero tanti. Racconta la figlia di un immigrato: “Non avevamo elettricità…Niente bagno, acqua potabile e tutto il resto… Usavamo lampade a petrolio per illuminare l’unica stanza in cui si viveva tutti quanti…Il petrolio era veramente prezioso e costava carissimo. Dovevamo usarlo con parsimonia perché ci serviva anche per riscaldarci e per cucinare. Naturalmente non bastava mai, e mio padre doveva in qualche modo alla fine di una dura giornata di lavoro procurarsi della legna o del carbone per proteggerci dal freddo. In quegli anni ero ancora una bambina ma ricordo come se fosse ieri quanta strada di sassi dovevo fare con le scarpe bucate per raggiungere la fermata dello scuolabus. Quando pioveva forte l’acqua copriva la strada che diventava impraticabile. Mio padre era costretto a lasciare il lavoro nei campi, ad attaccare i muli al carro e ad accompagnarci lui stesso alla fermata.

Tutta la nostra famiglia lavorava nei campi di cotone. Raccoglievo cotone per le prime sei settimane di scuola e tagliavo le piantine l’ultimo mese quindi non è che avessi molto tempo da dedicare agli studi”. Queste terribili condizioni di vita sono andate avanti sino agli anni cinquanta del novecento. I debiti schiacciavano come macigni i nostri poveri emigranti che lavoravano davvero sodo, senza però riuscire ad emergere da una vita fatta di “insetti, scarso cibo e acqua non potabile, verde e maleodorante”. Il dottor Norton era il medico delle piantagioni. Ma era caro, non particolarmente bravo e soprattutto non parlava una parola di italiano. Agli inizi del novecento in Mississippi quasi ogni giorno moriva un mezzadro italiano. Solo nel 1907 grazie alle insistenti proteste di Mary Grace Quakenbos inviata in Mississippi dal Ministero della Giustizia in seguito ad alcune denunce di immigrati la situazione dei nostri connazionali cominciò lentamente a cambiare con una serie di piccoli miglioramenti che permisero nel corso degli anni agli italiani di liberarsi dal giogo di quasi schiavitù in cui erano tenuti dai padroni delle piantagioni. Ci vorranno però anni e anni. Così come ci vorranno anni e anni per liberarsi dal razzismo che peserà sulle loro esistenze. Gli italiani venivano spesso trattati, se possibile, peggio dei neri. Questi ultimi infatti erano più apprezzati dai padroni perché più robusti e resistenti alla fatica rispetto agli italiani che sicuramente non “godevano” della stessa struttura fisica di un popolo, quello africano, sul quale gli schiavisti avevano applicato per anni le regole della “selezione della razza” decidendo loro chi si doveva accoppiare e con chi. I pochi italiani che riuscivano a lasciare le grosse piantagioni spesso andavano a lavorare nei campi di cotone di alcuni “padroncini” neri che sicuramente li trattavano molto meglio dei proprietari bianchi. I neri erano davvero gentili con gli italiani. Comprendevano la loro difficoltà a farsi capire in un paese a loro completamente sconosciuto e dove nessuno parlava l’italiano. D’altronde anche loro erano passati da quell’inferno. Ancora oggi gli afroamericani hanno un rapporto speciale con gli italiani che chiamano spesso “brothers-fratelli”. E davvero neri e italiani sono stati fratelli in un tempo in cui la vita in Mississippi era durissima. Erano le donne afroamericane a prendersi cura dei bambini italiani che si ammalavano di febbre gialla e ad aiutare le famiglie nei momenti di difficoltà. Insieme sopportavano le angherie razziste della classe dominante bianca. Il Ku Klux Klan non perseguitava solo i neri ma anche gli italiani.

Non va dimenticato che nel 1891 a New Orleans vennero linciati per un nonnulla ben 11 italiani. Racconta Canonici che quando era piccolo andava a trovare i genitori che si spezzavano la schiena dall’alba al tramonto nei campi di cotone al fianco dei neri. Alla fine di ogni “filare” c’era una brocca per dissetarsi con due tazze: una per gli italiani e una per i neri, segno evidente che anche dai padroni gli italiani erano visti con sospetto e probabilmente avevano paura che i lavoratori neri bevendo dalla stessa tazza degli italiani si ammalassero di una delle tante malattie che devastavano l’esistenza dei nostri poveri emigranti. A molte mamme appartenenti alla cosiddetta “borghesia bianca” non faceva piacere che i loro figli giocassero con i figli dei nostri emigranti e anche a scuola spesso le maestre trattavano i bambini italiani con pregiudizio confinandoli sovente negli ultimi banchi dove di solito sedevano i bambini neri.

Lo scrittore racconta che suo fratello Joe ha avuto per diverso tempo un negozio nel quartiere nero di Shaw Mississippi. Ebbene durante gli anni sessanta, il periodo cruciale delle lotte per i diritti civili degli afroamericani, i bianchi smisero di frequentare il negozio distribuendo volantini che invitavano la popolazione a non andare a comprare niente nella drogheria del “dago” un soprannome dispregiativo che ha accompagnato spesso gli italiani negli anni in cui “cercavano un po’ di felicità” in terra americana.

Nei primi decenni del novecento nonostante i loro sacrifici e la loro dignitosa miseria gli italiani erano davvero considerati solo “brutti, sporchi e cattivi”. E poi alcuni di loro avevano la pelle più scura, proprio come i neri. E nell’America rurale come quella del Mississippi di quegli anni capitava non di rado che drappelli di fanatici razzisti incendiassero la casa, il pollaio o il raccolto di qualche povera famiglia italiana.

Davano fuoco persino alle loro scuole. Nelle grandi città il razzismo strisciante a volte veniva diluito dalla moltitudine umana ma nelle campagne del Delta gli italiani erano considerati se possibile ancora più inferiori dei loro connazionali che vivevano a New Orleans, a Chicago o a New York.

Erano sempre i neri ad ospitare le famiglie dei bianchi quando le loro case venivano distrutte. I bianchi di origine inglese proprio non li potevano soffrire. Volevano che se ne andassero dalla “loro” terra. E forse non gli andava neanche tanto a genio che andassero così d’accordo con i neri. Ma era con i neri che gli italiani lavoravano non solo nei campi ma anche nelle miniere di carbone e nella costruzione delle ferrovie.

Insieme sopravvivevano alla furia della natura, ai tifoni e alle tempeste che devastavano le loro povere abitazioni. Italiani e neri cercarono di salvare le loro vite e quelle degli altri durante la terribile inondazione del 1927. E sempre insieme lavorarono faticosamente per costruire l’imponente sistema di argini che ancora oggi protegge le città del Mississippi dalla furia del grande fiume. La figlia di una nostra immigrata in Mississippi ha raccontato a Paul Canonici che la madre gli disse che l’acqua si era portata via tutto, persino le sue scarpe. Per andare in città a procurarsene di nuove, se ne fece prestare un paio da una signora afroamericana che abitava vicino a lei. A sua volta Laura Giachelli racconta che ai tempi della terribile inondazione era una giovane sposina che viveva a Dunleith e ricorda: “ Fu la più grossa catastrofe mai vista…L’acqua arrivò fino al soffitto”. Avevo due bambini ed ero in attesa del terzo.Avevamo una mucca e quella mattina sono uscita per andare alla stalla per mungerla. Era ancora presto e mio marito e i bambini dormivano ancora. All’improvviso arriva una macchina con qualcuno che grida dal finestrino: “Si è rotto l’argine! Si è rotto l’argine!”. Gettai via il secchio del latte e corsi in casa urlando: “Alzatevi! Si è rotto l’argine!” Portammo le nostre poche cose in soffitta e scappammo via subito. Stretti sulla nostra macchina scassata abbiamo cercato una collinetta sulla quale trovare riparo. Le strade intanto si erano riempite dell’acqua e del fango del Mississippi in piena. Una famiglia di afroamericani ci prese con sé e ci diede due stanze…”. Insieme, italiani e neri per un nonnulla venivano arrestati e naturalmente condannati (nessuno aveva i soldi per pagarsi un avvocato) e spesso come condanna dovevano passare un’intera stagione a lavorare in una piantagione di cotone senza ricevere nessuna paga. Inutile dire che poliziotti giudici e padroni avevano formato una bella “associazione a delinquere” alle spese degli italiani e dei neri.

Da tempo mi frullava per la testa una teoria peraltro ben supportata da almeno due libri: “Escaping the Delta” di Elijah Wald e “Robert Johnson: Lost and Found” di Pearson e McCulloch e cioè che buona parte di ciò che noi intendiamo come blues sia in realtà ciò che le grandi compagnie discografiche pensavano dovesse essere il sound degli afroamericani. Mi spiego meglio: nessuno sa davvero cosa si suonava in Mississippi e dintorni prima degli anni Venti e sono tanti quelli che sospettano che ciò che veniva messo su disco sia frutto di una delle tante operazioni di “manipolazione culturale” che i discografici operavano in quegli anni per spillare qualche soldo dalle tasche dei pochi afroamericani che se lo potevano permettere. Insomma quelli erano tempi in cui loro registravano quello gli pareva. D’altronde chi poteva dire che quello non era l’“autentico” blues che i neri suonavano nelle piantagioni? A farci riflettere c’è la controversa storia del mandolino nel sud degli States. Il piccolo strumento nei primi decenni del secolo scorso era popolarissimo nel blues. Ci sono decine di fotografie di neri mentre suonano il mandolino. Purtroppo le registrazioni sono piuttosto rare. Probabilmente all’industria discografica che all’epoca era saldamente in mano ai bianchi non piaceva che i neri suonassero uno strumento che era in qualche modo legato agli italiani tutti “pizza e mandolino”. Gli afroamericani avevano probabilmente conosciuto questo strumento grazie ai nostri emigranti che se lo portavano appresso quando andavano a “cercare fortuna” in America. I neri che avevano importato il “banjar” (che diventerà presto banjo) dalla natia Africa, abbandonarono presto questo strumento che gli era stato in qualche modo “rubato dai bianchi” e prima di passare alla chitarra suonavano il mandolino che guarda caso aveva quattro corde proprio come il banjo. E cosa suonavano i neri con il mandolino se non quella musica strana e affascinante che qualche tempo dopo qualcuno chiamerà blues?

Questo è dunque uno dei tanti fili rossi che legano secondo me in maniera indissolubile noi italiani al blues. Noi eravamo là quando il blues è stato “inventato”. Noi lavoravamo e vivevamo con i neri proprio mentre il blues veniva forgiato dalle stesse mani dei mezzadri neri che lavoravano nei campi di cotone con i colleghi italiani. E senza volerlo inaspettatamente il libro di Paul Canonici in molte sue pagine sembra confermarlo. D’altronde i luoghi dove si stabilirono gli Italiani a fine ottocento sono quelli che sono diventati famosi perché cantati in decine di canzoni blues: Greenville, Holly Ridge, Shaw, Robinsonville, Friars Point, Greenwood, Shelby, Clarksdale, Indianola, Rosedale, Leland, Belzoni…. I neri suonavano. E gli italiani suonavano: alcuni il mandolino, altri il violino e altri ancora la fisarmonica. A proposito di fisarmonica, Luigi Oltremare durante l’alluvione del 1927 si rifiutò di abbandonare la sua abitazione invasa dalle acque se i soccorritori non avessero salvato anche il suo prezioso strumento. Ma non era certo l’unico appassionato di musica da quelle parti.

Nicola Eusepi era un violinista marchigiano che arrivò in Mississippi nel 1906. Era molto bravo con lo strumento e veniva invitato a suonare dovunque si facesse festa.

E Nicola non faceva distinzioni che si trattasse di bianchi o di neri, l’importante per lui era suonare il suo violino. Chissà se il giovane Son Simms che qualche anno dopo suonerà con Charlie Patton e Muddy Waters avrà avuto modo di ascoltarlo. Quelli erano anni in cui il violino era uno dei tanti strumenti che aiutavano gli afroamericani ad “inventare” il blues. Ma non pensate che queste siano solo supposizioni perché a sostegno della teoria che c’è probabilmente qualcosa di italiano tra le pieghe del blues ci sono almeno un paio di racconti di Paul Canonici che sicuramente fanno riflettere.

Lo scrittore a pagina 163 del suo libro afferma che “…appena fuori Tribbett Road, alla Dean Plantation c’era e c’è ancora un lungo capannone di legno. Nel primi anni del novecento quello una “barrelhouse” cioè uno di quei locali dove i neri si ritrovavano per suonare e ballare il blues il sabato sera “e” continua Canonici “il suono del blues curava le ferite dell’anima anche degli Italiani…”. E ci sono altre interessanti storie che fanno riflettere ancora di più su ciò che italiani e afroamericani condividevano. L’autore del libro si sofferma su quanto gli italiani trovassero affascinante il modo in cui i neri pregavano Dio. Le loro messe e le loro cerimonie di battesimo erano davvero belle e agli italiani piaceva assistere alle loro manifestazioni di lode al Signore. Le voci degli afroamericani che si elevavano nel cantare gli inni sacri attraverso gli spirituals e il gospel erano qualcosa di assolutamente irresistibile. Gli afroamericani oltre al blues in quegli anni “inventarono” anche gli spirituals che presto diventeranno il gospel, la musica religiosa più amata al mondo. E gli afroamericani hanno insegnato al mondo intero (che uno ci creda o meno, ma questo non ha importanza) quanto sia bello pregare Dio con gioia e partecipazione (anche fisica), battendo le mani e cantando a squarciagola la speranza di una vita migliore.

Alcuni italiani erano talmente attratti da queste forme di religione così “spontanee e liberatorie” da convertirsi alla “Chiesa Pentecostale” diffusissima tra gli afroamericani. E passando dal sacro al profano c’è un uomo che in qualche modo è legato sia alla storia del blues che a quella dei Delta Italians: Will Dockery. Chi di voi segue le vicende della “musica del diavolo” ricorderà il nome di questo proprietario di piantagioni per averlo letto a proposito di grandi pionieri del blues come Charlie Patton, Son House, Willie Brown, Robert Johnson e Howlin’ Wolf. Dockery fondò la sua piantagione nei pressi di Cleveland, Mississippi nel 1895, l’anno in cui arrivarono i primi italiani nel Delta. Tra i primi braccianti neri a lavorare per lui ci fu proprio Charlie Patton, il quale seguendo le orme di un altro bracciante Henry Sloan, tracciò le linee fondamentali del blues influenzando tutti quelli che verranno dopo di lui. Celebri le esibizioni di Patton che al sabato sera alla Dockery Farms faceva ballare tutti quanti al suono della sua chitarra blues. E tanti erano anche i musicisti che lo andavano ad ascoltare. Anche Will Dockery, al contrario di altri proprietari, apprezzava la musica di Patton ed era felice di vedere i suoi lavoranti altrettanto contenti di festeggiare a suon di blues la fine di un’altra settimana di duro lavoro. Dockery passerà alla storia per le sue grandi doti di umanità. I suoi braccianti rispetteranno sempre quest’uomo buono e, soprattutto per quei tempi, giusto e onesto. Queste doti erano apprezzate anche dai tanti italiani che lavoravamo nelle sue piantagioni. Alcuni di loro diventeranno addirittura amici di Dockery. Mentore “Mack” Baratti, figlio di emigranti italiani che lavoravano alla Dockery Farms, fonderà con Will Dockery una piantagione di cotone a Crittinden County vicino a Marion in Arkansas. “Naturalmente” a lavorare e a vivere nella piantagione ci saranno sia neri sia italiani e questo sarà uno dei primi “grandi” passi che aiuteranno la comunità italiana a costruirsi quel futuro migliore che i loro padri avevano solamente potuto sognare.

Forse, alla fine di questa storia, nessuno saprà mai con certezza quanto di italiano ci sia nel blues. Magari poco o niente. Di certo la storia dei “Delta Italians” è affascinante e, se permettete, credo possa testimoniare senza ombra di dubbio che italiani e neri vivendo e lavorando insieme hanno sopportato fatiche e dolori che non potevano che sfociare nel canto. E di sicuro i neri e gli italiani cantavano nei campi. Probabilmente ognuno cantava la propria canzone. Ma lavoravano fianco a fianco negli stessi campi di cotone. E la musica, si sa, è come il vento, non si può fermare. Ti entra dentro anche se non lo vuoi. E chissà se le note degli uni non entrassero nelle canzoni degli altri creando un canto collettivo che è quello che unisce gli schiavi e i carcerati neri alle nostre donne che lavoravano in risaia e in filanda. Quello che è certo è che il canto unisce davvero i poveri e gli sfruttati del mondo ed è l’unica medicina veramente efficace contro il male di vivere, la malinconia. E allora, se vi sentite giù, mettete un disco di blues … a volte, soprattutto per noi italiani, funziona.

Fabrizio Poggi